传承清华精神 服务校友成长紫荆花开又一年,清华园迎来了114周年校庆对于1980级的校友们来说,今年的四月格外特别——这是我们毕业四十周年的秩年之庆四十五年前,一群青春少年在这里相遇;四十五年后,天南地北的我们正热切地筹划着重返校园。

这段时间,我常常在想:毕业四十年了,清华园里最值得我们这班同学回忆的是什么呢?直到想起杨绛先生那句话:"我在许多学校上过学,最爱的是清华大学;清华大学里,最爱清华图书馆"刹那间,所有记忆都有了答案,那些在书香中流淌的青春时光,如老电影般一帧帧浮现。

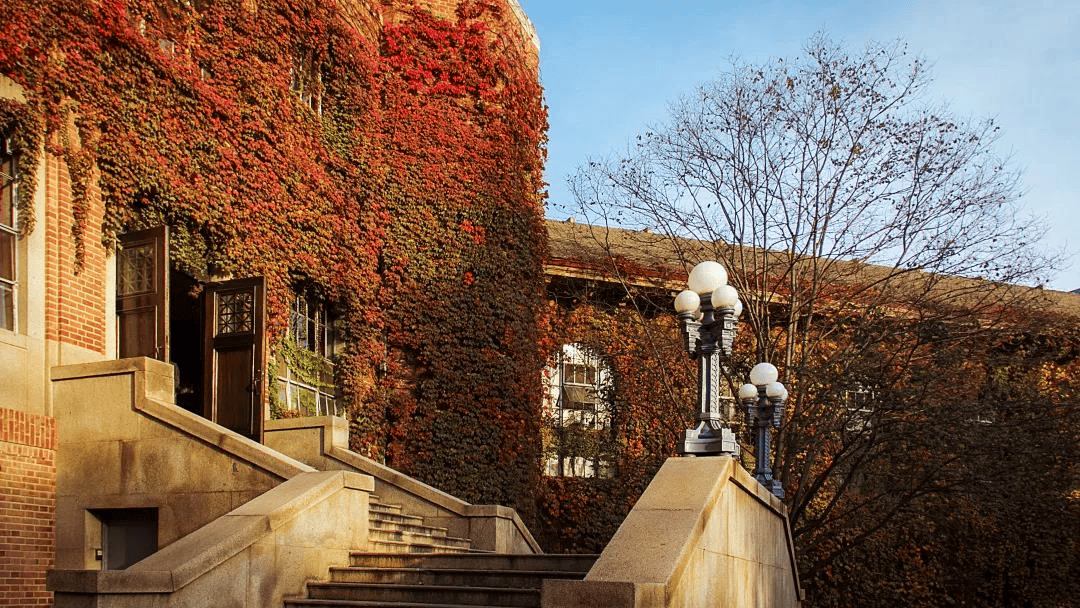

清华图书馆老馆主入口“以班为单位向图书馆捐赠阅览桌椅”

相信大多数同学们是认同杨先生的话,或者说图书馆是1980级同学情之所系的“最大公约数”十年前的2015年,当我们迎来毕业30周年前夕,1980级史宗恺等同学提议,向图书馆争取以班为单位向图书馆老馆捐赠阅览桌椅。

这一提议得到了当年毕业时18个院系、65个班级近1900名同学的热烈响应,同学们选择以这种方式回馈母校的培养,为清华人文精神的传承贡献绵薄之力经过1980级工作小组的勤力工作,全年级同学的积极响应,向图书馆老馆捐赠的全部68套阅览桌和约600把阅览座椅,于2017年10月在老馆安装完成,并于当年国庆节期间正式投入使用。

2018年4月捐赠小组部分成员回访查看阅览桌椅2025年春节假期过后一个冬日暖阳的上午,我从西门入校去学校图书馆重温往日记忆寒假中的同学们还没有返校,西门向南排着一条蜿蜒的长龙是预约入校参观的人流,校园里到处是前来游览参观的家长和四处奔跑、欢声笑语的中小学生。

在图书馆老馆的大台阶前注目良久,那扇永恒记忆的大铜门敞开着,四十多年前在图书馆翻阅检索目录卡片,借阅吉米多维奇高等数学习题集时的情形,幡然映入脑海正在犹豫之间,一位值班校工指着二楼入口右侧一个扫码盒说:“校友卡可以进馆”。

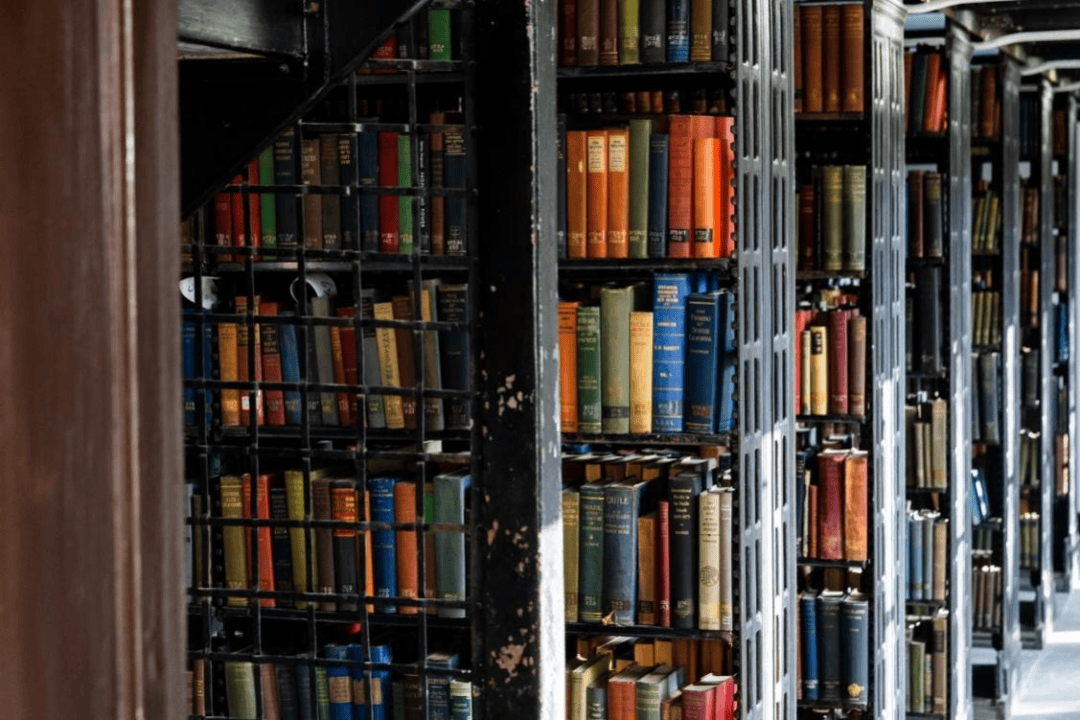

进入图书馆老馆中庭,经过1958年毕业的校友捐赠的“自强不息、厚德载物”校训石碑墙,就来到左侧第三阅览室了大阅览室高大深远,如同知识的海洋恢弘无际我静静坐了下来,回望着四周高耸的旧式书柜和历经百年的各种工具书,一缕阳光映照在书桌旁年轻同学身上,找寻着大书桌侧旁标刻着自己班级的名称,心中泛起丝丝温暖与自豪。

经过四年整修的老馆“修旧如旧”重新开放,第二阅览室和第三阅览室摆放着由1980级捐赠、一如以往的长条书桌和旧式圈椅,又配上了当年式样的绿色台灯,映衬着阵阵书香,坐在其中简直是美轮美奂的享受书桌上平滑整洁,并未安置充电插头接口,图书馆老师说:“希望在这里回归最本质、最纯粹的读书环境,身边有书,窗边有树,俯仰之间皆是慢下来的沉静。

”

重新开放的图书馆老馆一角老馆:“那祥云缭绕的地方”

上学的五年间,图书馆还只有被称为“老馆”的这一部分1914年时任校长周诒春聘请美国建筑师亨利· 墨菲制订校园规划,并设计了建校初期的大礼堂、图书馆、科学馆和体育馆等“四大建筑”1916年4月图书馆一期即老馆东翼启动建设,由1910年庚款学生、留美学习建筑工程的庄俊任驻校建筑师。

图书馆老馆一期于1919年3月建成使用,是一座坐东朝西的二层建筑,背后是三层书库书库的透明玻璃钢地板,至今仍是许多前辈校友记忆深刻的回忆

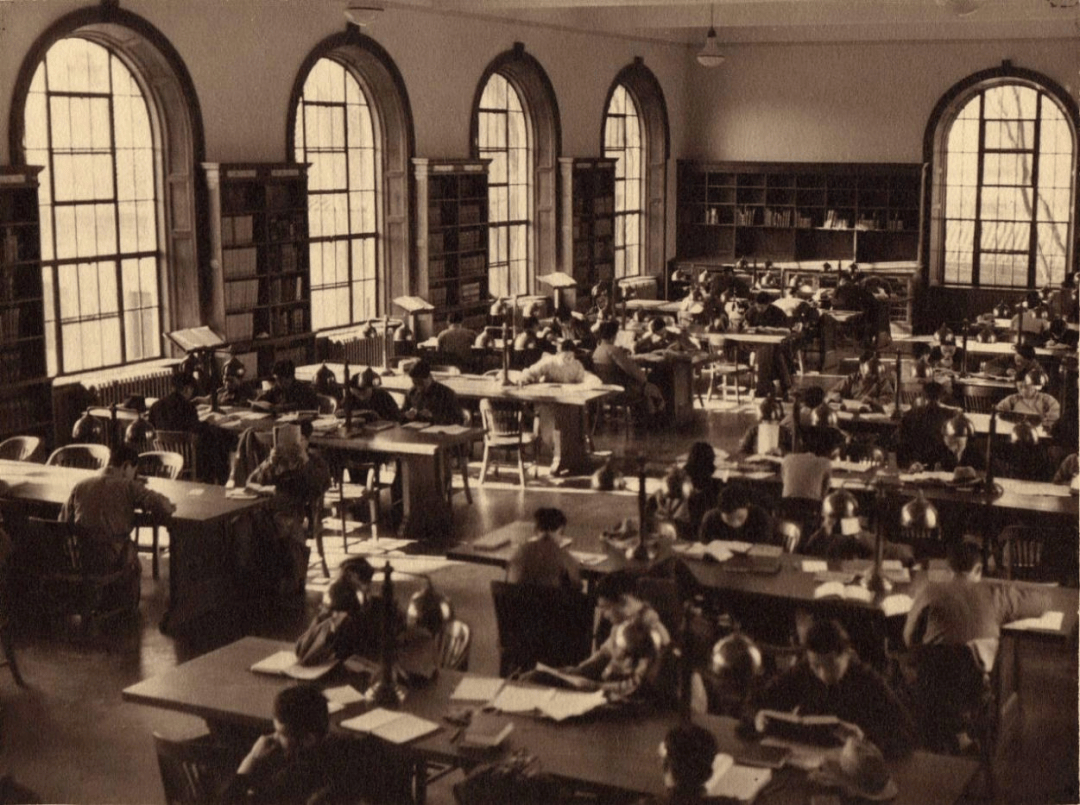

拍摄于1934年的图书馆老馆阅览室1928年清华学校改制为国立清华大学,馆舍不敷使用老馆二期工程始于1930年初,由1921年毕业于清华学校、后就读于宾夕法尼亚大学的建筑师杨廷宝先生主持设计建造时任校长罗家伦希望在扩建书库的同时,要建造一个大阅览室,他曾说:“大阅览室是最可以使人兴奋,最能够刺激人好学兴趣的场所。

”二期工程续建了如今老馆的西翼及45°转角的中部大厅建成后的正门放在中部大厅,从大台阶可以直上二层,当年颇为壮观二期西翼新建部分与东翼一期皆浑然一体,天衣无缝,被称为“扩建设计中的一个罕见的范例”二期建成后,“老馆”馆舍面积也增至7700平方米,阅览座位700余席。

图书馆老馆前后两期建筑组合起来构成的“L”型围合,很好地将位于校园中心的大礼堂拱卫衬托起来“老馆”不仅建筑精美,还是人才辈出的地方季羡林先生曾说,“就图书馆而论,在当时一直到今天,他在中国大学中绝对是一流的。

光是那一座楼房建筑,就能令人神往淡红色的墙上,高大的玻璃窗上,爬满了绿叶葳蕤的爬山虎”历届图书馆馆长均由学术地位很高的学者担任,如1935年任馆长的文学家、清华中文系主任朱自清先生,其作品《背影》《荷塘月色》闻名遐迩,新中国成立初期的馆长是著名社会学家、西南联大清华图书部主任潘光旦先生。

1930年转入清华外国文学系的万家宝同学也就是后来成为剧作家的曹禺先生,曾在回忆的文章里提到,创作《雷雨》时“从清晨赶进图书馆,坐在杂志室一个固定的位置上,一直写到夜晚十时闭馆的时刻,才怏怏走出”

图书馆老馆书架记得40多年前自习教室座位紧张,老馆成为同学们“争占”自习座位的首选,每到考试前还出现过早上六七点钟先去图书馆排队,再去吃早餐的情况当然,记忆最深的还是图书馆的学习阅读氛围,先上大台阶走进大铜门,进去便是一个优雅的世界,左手边是望不到底的大阅览室,书桌上满是图书和书包,场景感人又催人。

1951届宗璞学长将老馆称为“那祥云缭绕的地方”,她在回忆文章中曾说:“我喜欢那大阅览室,这里是那样安静,每个人都在专心地读书,只有轻微地翻书页的声音”二十世纪八十年代的图书馆“老馆”中庭一层是书报期刊阅览室,是大家晚自习结束后常去的地方,很多文学、科普、体育期刊广受欢迎。

我们班有几位同学晚自习后,常去此处翻阅当日的报刊了解国际时事,然后成为当晚宿舍卧谈的新闻谈资

二十世纪八十年代的图书馆借书证“老馆”不仅见证了一代代学子的成长,也见证了清华乃至民族的磨难与兴衰抗战爆发前,在朱自清带领下曾将417箱重要图书资料整理打包后,经清华园火车站运送南下,1938年历经战乱又艰难地由武汉辗转运至重庆,保存在专门开凿的防空洞中,有部分还因战火和灾害损毁。

1952届李学勤学长曾回忆说,八十年代曾在在一排书架边看见一叠线装书,最上一册已烧掉一半,其封面有叶企孙先生毛笔提辞,说明是抗战内迁时被日军炸毁的孑存老馆还一度落入日寇手中作为兵站医院,馆内藏书被抢一空、一本不剩,老馆被洗劫破坏得遍体鳞伤。

陈岱孙先生作为当年负责接收的清华保管委员会主任回忆说,当时图书馆阅览室的桌椅已荡然无存,所幸在楼下如获至宝地发现了一张原来的椅子,以此为模型让阅览室恢复了旧观,至今仍保持着原样图书馆的祥云缭绕成就了一代代清华人。

曾任校党委书记的方惠坚老师在回忆文章中说:“阅览室里除了能够听到翻书的声音外,几乎听不到别的声响,周围同学和老师们都在专心地学习,也给自己很强的感染,督促你要集中精力好好学习,是在清华学习过的校友终生难忘的。

”新中国成立后百废待兴,清华承担起培养国家建设栋梁的重任1958年学校提出要结合国家发展需要,在毕业班搞“真刀真枪”的毕业设计,并在图书馆大阅览室举办了毕业设计展览,集中反映同学们的成果1958年8月24日,周恩来总理专程来到图书馆,在蒋南翔校长陪同下观看各项成果,还站在图书馆的大台阶上,对聚集在馆前的1400多名毕业生发表讲话,最后用“前进、前进、再前进!”鼓励同学们。

新馆:“清华人文精神的传承”在“文革”岁月,图书馆一度人去楼空,“关门歇业”长达4年之久改革开放后的八十年代,是让人怀念充满激情与活力的校园我们在校的八十年代初,在图书馆老馆第二期建成50年后的1982年,学校启动了图书馆三期工程(新馆)扩建规划,由工程院院士、建筑学院教授关肇邺先生主持设计。

当年负责新馆建设的校领导艾知生老师曾在新馆选址会上说过:“把清华旧区建成建好,是每个清华人的共同愿望”八十年代上学期间,每当夏天上体育课或周末去西湖游泳池时,常能见到艾知生老师也在泳池游泳,记得他泳姿专业并且常常是长距离蛙泳,也时常会在泳池边停下来和同学们聊上几句,问长问短,四十多年前的亲切场景依稀就在眼前。

1980年代启动的图书馆新馆最终选址在老馆近旁西北侧,在当年“三院”的旧址上向西向北延伸新馆建成后不仅能使校园西区面貌得以整体提升,以大礼堂为中心的校园西区更加完美,也让广大校友记忆中的校园西区和心之所系的那份美好得以延续。

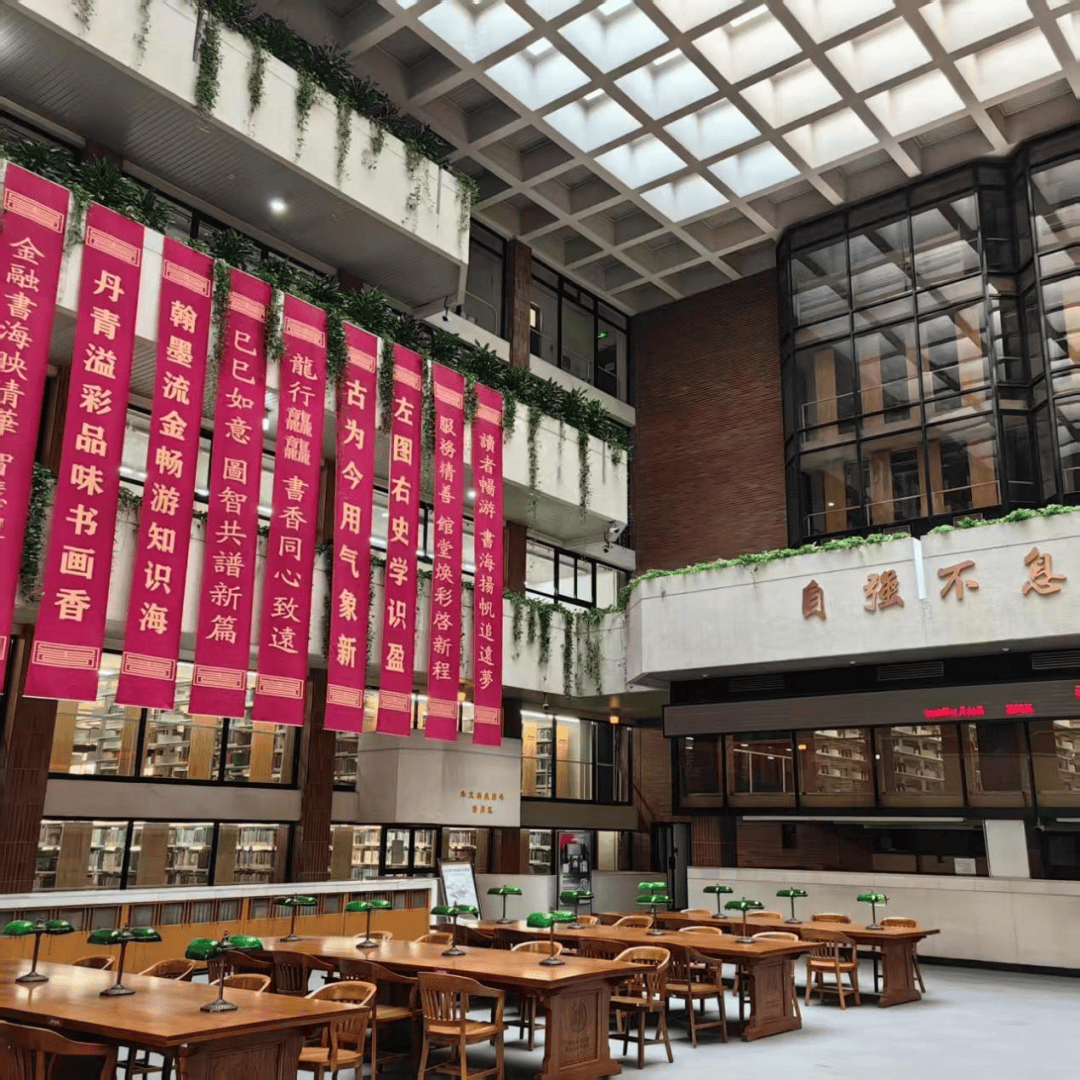

逸夫馆中厅,原为目录检索大厅,现改为阅览室图书馆新馆于我们离校后的1991年9月正式落成,被命名为“逸夫馆”,建成后面积达到老馆的3倍,有2800多个阅览座位新馆设计以“尊重历史、尊重环境、为今人服务、为先贤增辉”的设计构思,关肇邺先生曾说过:“对于广大清华人特别是海内外校友来说,大礼堂的石柱圆顶和它附近绿树掩映的灰瓦红墙,才永远是他们心目中的清华园情怀之所系。

”新馆同老馆保持着风格上的一致,使用了与清华老建筑相一致的红砖灰瓦,工程设计主持人建筑系教授叶茂煦老师曾回忆说,六十年后扩建新馆,“别无选择只能沿用和老馆相一致的清水红砖墙,最后设计师与施工人员配合共同上窑找砖,直至烧出的砖能在质量、规格和颜色上能与老馆相媲美。

”

新馆入口西侧庭院1922级校友捐赠的青铜喷泉新馆和老馆之间的那份和谐,体现出“厚德载物、自强不息”清华人文精神的接续和传承新馆将低层部分布置在与老馆相望的前方,将高大的主体部分适当后移,避免突出新馆而置老馆于从属,同时将新馆主入口隐蔽在半敞开的庭院中,让老馆的主入口依旧得以彰显。

新馆入口坐西朝东,与1919年建成的老馆一期入口遥遥对视相望,仿佛是跨越百年时空的一场清华人文精神对话而百年时空间,在新馆入口庭院中央放置的,是1922级校友捐赠的青铜喷泉,象征着图书馆始终是一代代校友的“知识之泉”,涓涓细流,绵延不断。

“最爱清华图书馆”进入新百年,与“新馆”接续建设的图书馆“李文正馆”于2016年初落成,成为清华图书馆最新落成的部分“李文正馆”也被称为北馆,地上5层、地下2层,向西与西大操场隔路相望,向北对望1934年建成的学生宿舍“新斋”。

如今,李文正馆与图书馆原有的老馆、图书馆西馆一起,共同构成了一个令人尊敬的综合性、多功能、现代化的一流大学图书馆同时,1980级校友的捐赠也得到了持续接力,2001级、2002级的校友们以班级为单位,在北馆宽敞、明亮、温馨的阅览环境中,接续捐赠了最具清华特色的老馆同款桌椅,此后2018年12月12日由秩年校友捐赠的清华大学音乐图书馆面向读者开放,成为清华师生开展艺术学习与欣赏活动的重要阵地。

随着清华文科的逐步复建与发展,人文社科图书馆于百年校庆期间落成并投入使用文科图书馆的主设计师是瑞士建筑师马里奥·博塔,整个建筑形如一把钥匙,位于校友们颇为熟悉的“三教”北端,坐落在我们读书期间的东区地下食堂原址上。

文科图书馆与1980年代上学期间的音乐室隔路相望,当年同学们还没有手机、录音机等视听工具,每天晚饭后同学们不约而同地聚在音乐室周围的道路两旁,听校音乐室播放的音乐,记得当年最受喜爱的是贝多芬的第六《田园》、德沃夏克的第九《自新世界》等经典作品。

文科图书馆总建筑面积20000平方米,地下2层地上5层700多席阅览座位,也从一个侧面反映出清华文科的发展壮大在法学院做博士论文期间,我曾多次在文科图书馆查阅资料、借阅图书,对图书馆的优越的条件和环境感触颇深。

人文社科图书馆外景目前,图书馆总馆与文科图书馆及美术、金融、法律、经管、建筑等6个专业图书馆以及各院系资料室共同构成学校的图书馆体系,馆舍总面积近8万平方米,阅览座位约4000席,达到1980年代时老馆面积的10倍左右。

如今图书馆每周开放借阅98小时,自习教室每周开放105小时,更为巨大的变化是电子资源已成为最主要的资源方式,为广大在校师生和校友们提供了服务更温馨、设施更完善、智能更充分,充满吸引力的学习、研究和交流环境。

清华图书馆总馆图示如果从1912清华学堂设立图书室算起,清华图书馆已经走过113年的历史如今,图书馆已成为清华园内当之无愧的标志性建筑群,也早已成为一代代校友魂牵梦绕的精神家园季羡林先生曾说过:“一想到清华图书馆,一股温馨的暖流便立即油然涌上心头。

”图书馆在发展中不断得以扩建,每一步扩建既尊重传承落成于110年前“老馆”建筑的传统与风格,又与时俱进、人文日新,从一个视角延续了百年清华的人文精神和学术传统,成为广大校友心目中最温暖、最神圣之所在“左图右史,邺架巍巍,致知穷理,学古探微。

新旧合冶,殊途同归,肴核仁义,闻道日肥”,正如清华校歌所颂唱的那样,一代代校友在图书馆中,置身浩瀚书海,敬业乐业、恬淡独处,获取营养、探索未知让我们在颂唱校歌的同时,也记住那些为校友们服务过的一代代图书馆人:1980年代我们在校时期的馆长是史国衡老师,读研期间的馆长是顾廉楚老师,改革开放后第六任馆长、1977级邓景康学长指导和支持了十年前1980级对老馆的捐赠。

1980级捐赠小组部分成员与时任馆长邓景康合影曾任职清华图书馆主任的戴志骞先生是中国新图书馆事业的先驱前辈,他早在1918年就提出“图书馆为终身学校”的理念他曾说:“学校即教育之初步也,教少年人民以温故知新之识。

然学校不能教育国民之终身,人人有出学校之一日如要国民有终身智力生长之机,除图书馆外别无较良美之法;故图书馆可称国民之终身学校也”每位校友毕业之后,无论在教学科研、工程实践、公共服务中,还是进入自由人生或退休阶段,我们每个时期与图书馆联系着。

让我们记住图书馆前辈的话语,终生学习、服务社会、享受人生文中图片由作者提供作者简介姚坚,1980-1988年就读于清华大学自动化系,先后获本科、硕士学位2010级法学院博士亲爱的校友们:你记忆中的清华图书馆。

是什么样子的?欢迎在留言区分享你的故事返回搜狐,查看更多